BLOG

つくり手の言葉

ロシア カムチャツカ半島での地震、驚きました。

日本人は多くの世代が、大きな地震を体験しているので、そこに対するアンテナの張り方がしっかりしていますよね。

津波警報も早くに発令されましたが、現状被害のニュースもなく、国内に関しては一安心。

現地においては、今後詳細の報が入ってくるでしょうが、人的被害が小さい事を祈るばかりです。

やはり日本も地震大国、家づくりにおいては、耐震性能というのは、備えていて損はありません。

物価上昇のあおりを受けて、住宅建築費用も上昇している昨今、住宅建築の要望にもより明確な優先順位付けが必要となってきます。

以前お話ししたご相談者様が、

「耐震等級3までは考えていないかな。その分予算を他に回してもいいかも。」

と仰っていた事を思い出しました。ご縁はありませんでしたが。

ということで、今日は耐震の話。

さて、皆さんは「耐震等級いくつが必要だと思いますか?」

と聞かれて、判断できるでしょうか?

数年前であれば、ほとんどの方が、頭に「???」と浮かんでいたでしょうが、最近は「3」という回答する方が増えてきましたね。

この質問は、車を購入する際に「エアバック何個つけますか?」と聞かれるのと同じだといわれます。

何個つけるか聞かれても、どこまで付けるのが安全なのかわからないですよね。

でも、今新車を購入するとすべての車種にエアバックが付いています。

法的に義務化されているのかとしらべてみたところ、2025年現在いまだ義務化されてはいません。

海外を見れば、欧米諸国ではすでに義務化されていますが、日本ではまだ。

それでも装備されているのは何故か?

人の生死に関わるからです。

コストダウンのために、エアバッグをマイナスオプションにする方はいるのでしょうか。

だいぶ前に、インドの自動車メーカーがエアバックをオプション扱いしていた記事を読んだ覚えがあります。

住宅においても、断熱性能と合わせて、暮らす人の生死に関わるのが、耐震性能です。

日本は地震大国です。

そんなことは、今成人している大人であれば、言われなくてもって話ですよね。

東日本大震災が14年前。

当時、宇都宮市内でも、赤紙が貼られた建物が多数ありました。

赤紙とは、地震で構造躯体にダメージを受け、近付くのも危険と応急危険度判定で判断された建物に貼られた赤い紙。

建て替えや取り壊しを余儀なくされました。

運よく命が助かっても、住む場所をなくすことは、精神的にも、肉体的にも、経済的にも、非常にキツイですよ。

ホント、キツイです。

家って、ただの箱じゃなくて、家族の思い出とか、暮らしのすべてが詰まってます。

そこに急遽住めなくなるって、キツイ。

地震対策は重要です。

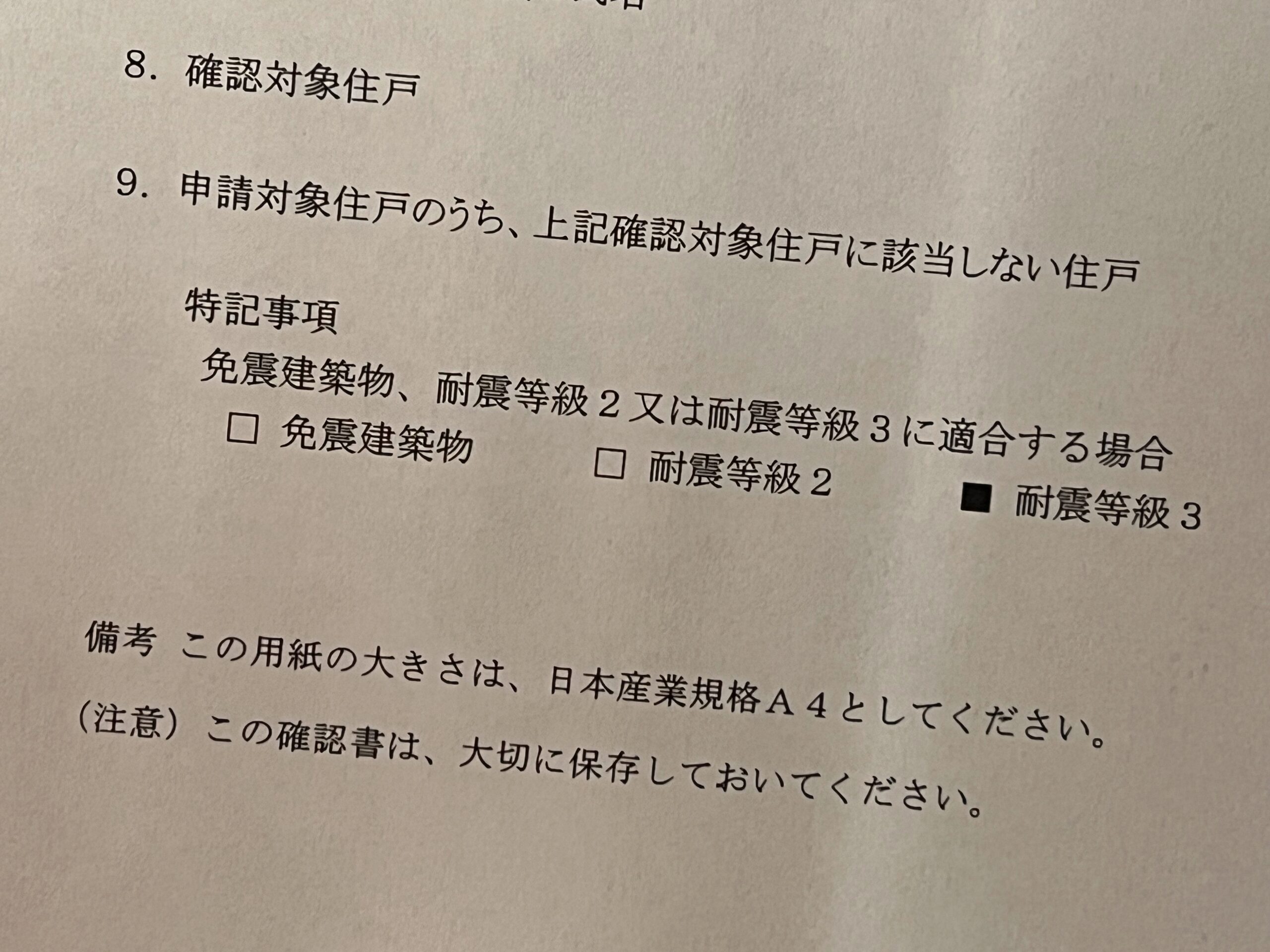

正直な話、今でこそ弊社も構造計算を内製化し、全棟耐震等級3でのご提案していますが、

昔は使用している工法の耐震実績があるので耐震的に安全だと考え、建築基準法レベルでの設計をしていました。

もちろん、工法的に安心度が高い事は実証されているのです。

しかし、学べば学ぶ程、知識が増えれば増えるほどに、建築において構造の重要性を再確認します。

構造的にしっかりと設計された上で、工法的な実績があることが本来正しい順番ですよね。

制震部材が付いている、免振性が高い商品を採用しているなど、部品として地震の揺れに対応してくれる技術は、時代と共に開発されていきます。

しかし、その部品が付いている事で安心なのでしょうか?

1・2階の乗せ方、柱位置、耐力壁配置、開口部、建物のバランスがそもそも悪ければ、部分的に補強するだけでは、リスクは回避できません。

日本にいる限り、地震と付き合っていかなきゃいけないですし、これからも大きな地震は起こりうるでしょう。

だから、できる限り安全な構造を。

とすれば、我々がご提案するべきは、耐震等級3。

先日のブログで、建築士の定期講習でも、「耐震等級3」での提案が望ましいと再三、再四伝えられているとお伝えしました。

健康的に暮らすための居住環境と同等に重要な住宅として基礎的な性能です。

もちろん、デザインも大事ですよ。

でも、コスト面が厳しければ、デザインは最悪シンプルに作って、暮らしながらデコることだってできます。

家を取得するという事は、ご家族の暮らし方の方向決めをすることに他なりません。

健康的で、快適で、安心というベース無くして、優先したおしゃれも、趣味も、家族へのエゴとなりかねません。

強く言い過ぎました。

おしゃれも、趣味も大事です。

僕も大好きです。

だからこそ、その足元、ちゃんと考えて家づくりを。

あ、話が重いですね。来週からは、また雑な内容に戻します。

hiroyuki