BLOG

つくり手の言葉

もう1月があと一週間・・・早すぎる。

昨年から、住宅の温熱環境について、物理の基本から学ぶ「住宅空調設計講座」に参加しています。

関東近県の超ハイスペック工務店さんや設計士さん達と、隔週で学んでいるのですが、これが本当にタメになります。

宅内の空気がどう動くのか観察したり、エアコンの挙動を測定したり、そもそも熱エネルギーがどのような要素からなっているのか、どう扱う事で、居住環境を調整できるのかを計算とともに、毎回ヒーヒー言いながら、学ばせて頂いています。

培ってきた知識を掘り下げて学ぶことで、これまで出来ていた事の理由、できなかった事の理由、物理的限界など、より自身で納得してご提案が進められそうです。

そんな住宅空調講座もあと1回を残すところとなりました。

そのタイミングで、たまたま、窓の結露について学ぶ機会がありました。

前回のブログで、樹脂サッシでも結露するリスクがあることをお伝えしました。

実は、高性能な住宅になればなるほど、あらためて結露について考える必要がでてきます。

というのも、しっかりと空調設計が行われた住宅は、冬の室内でも湿度を保っているから。

カラカラであったかい高気密・高断熱住宅という、片手落ちの性能であれば、支障は出ないのですが、前のブログで書いた通り、湿度が保たれていると、露点温度が高くなるので、結露を起こす可能性が出てきます。

でも、わかっているなら対策すればいいって話です。

では、具体的に、どんな室内環境と外気温で結露を起こすのでしょうか。

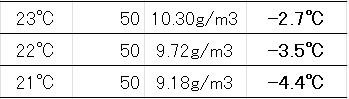

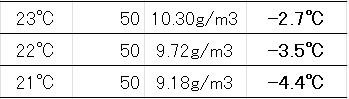

例えば、樹脂サッシトリプルガラスの優等生、トリプルシャノンⅡxで見てみます。

左が室温で、室内の相対湿度が50%の場合、右が結露を起こす外気温です。

この外気温であれば、しっかりと保湿された居住環境でも、宇都宮近辺なら安心。

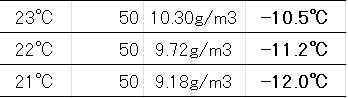

では、この窓のカーテンを閉めてみます。

ぐっと限界外気温が高くなりました。

この温度になると、冬の明け方、窓の下の方に薄っすら結露が発生しますね。

これが、室内の相対湿度が35%程度であれば、カーテンしていても、マイナス10℃下回っても全然問題ありません。

だからと言って、カラカラも嫌ですし、環境によってカーテンが必要な方も多いですよね。

だから、先に行ったように対策を考えておけばいいのです。

簡単なのは、カーテンをちょっと開ける。

空気が入れ替わる程度にスキマを開けてあげれば、それだけでかなりリスク軽減が可能です。

ロールスクリーンであれば、下1㎝程度空いてるだけでもかなり違います。

ハニカムシェードの場合、開けちゃうと冷気が落ちてきちゃうから・・・

やはり、窓そのものの性能をしっかり確保しておきたいですよね。

ちなみに、近年のオースタムのTシャツの家の場合は、室内通気を下窓枠から吹き上がるように細工しているので、ガラスとカーテンの間の空気循環にかなりの効果を発揮しています。

これから家を建てる方は、見学に行った建築会社さんに「窓って結露する?」って聞いてみてください。

「絶対にしません!」って言ったら、ダウト!

「基本的に起こらないように設計しますが、暮らし方や環境にによって起こる場合があります。」まで言ってくれたら、超合格と思いましょう。

hiroyuki